氣管插喉 Intubation (難度: ★★★)

根據診所的政策,獸醫護士可能被允許在獸醫監督下進行氣管內插喉(Endotracheal Intubation)。插喉是一項需要操練的技巧,操作時需熟練掌握喉鏡(Laryngoscope)、氣管喉(ETT- Endotracheal Tube)及控制患者舌頭的協調使用,特別是在喵喵等較具挑戰性的物種中。但在正式嘗試和操作之前,獸醫護士對此程序必須具備足夠的知識,以確保安全。因為儘管插喉看似簡單,熟練後能輕鬆操作,但操作並非無風險。導管選擇與放置若不當,都可以對患者造成負面影響,必需精準無誤。

第一步: 選擇適當尺寸

選擇ETT的直徑與長度至關重要:

直徑:ETT直徑應足以在未充氣套囊(cuff)時幾乎密封氣管,充氣後形成完整密封

長度:ETT前端應位於支氣管分叉前(Bronchial Bifurcation),防止插入過深至單側支氣管,導致另一側肺部無法通氣。若導管過長,會增加死腔(dead space),影響新鮮氣體到達肺泡,妨礙氣體交換

測量長度

1. 將患者置於側臥位

2. 將ETT 前端置於肩胛骨尖(大約支氣管分叉上方),沿氣道測量至犬齒位置。大多數導管上有刻度,便於測量

測量直徑

依賴體重對應ETT尺寸並不準確,因為不同品種的氣管直徑也會存在著差異。應準備2–3種尺寸備用。可將ETT前端置於鼻孔間粗略估計氣管尺寸,但最終尺寸需在可視化聲門(glottis)後確定

第二步:測試充氣囊(Cuff)

插喉前,必須檢查充氣囊(即使是全新ETT),可以將充氣囊完全充氣,靜置30分鐘,檢查是否有慢漏,切記快速充氣檢查可能無法發現微小漏氣。另外,也需要檢查ETT及充氣囊是否有污染,若有則重新處理並選用另一ETT。在麻醉期間每30分鐘其實也應檢查ETT,因麻醉時氣管肌肉鬆弛都可能改變氣管直徑,導致漏氣或壓力不足。

第三步:潤滑 Lubrication

插喉前,ETT前端可以塗抹水溶性潤滑劑,利於插喉及減少組織創傷,並增強密封效果。為防止感染,建議使用一次性無菌潤滑劑,避免使用非無菌枝裝潤滑劑,以免滋生細菌。

第四步:麻醉深度 Anaesthetic Depth

插喉前,患者需要達到適當麻醉深度,即喪失咽喉反射(Gag Reflex),以確保插喉時不會為氣管帶來創傷。患者需要坐好,助手以手握住上頜側邊(2隻犬齒旁),頸部伸展並支撐頭顱基底(而非抓頸背皮),避免氣管扭曲。對於頸部疾病患者,頸部伸展可能會創傷頸部,必須小心處理。頭頸應保持端正,避免扭轉。

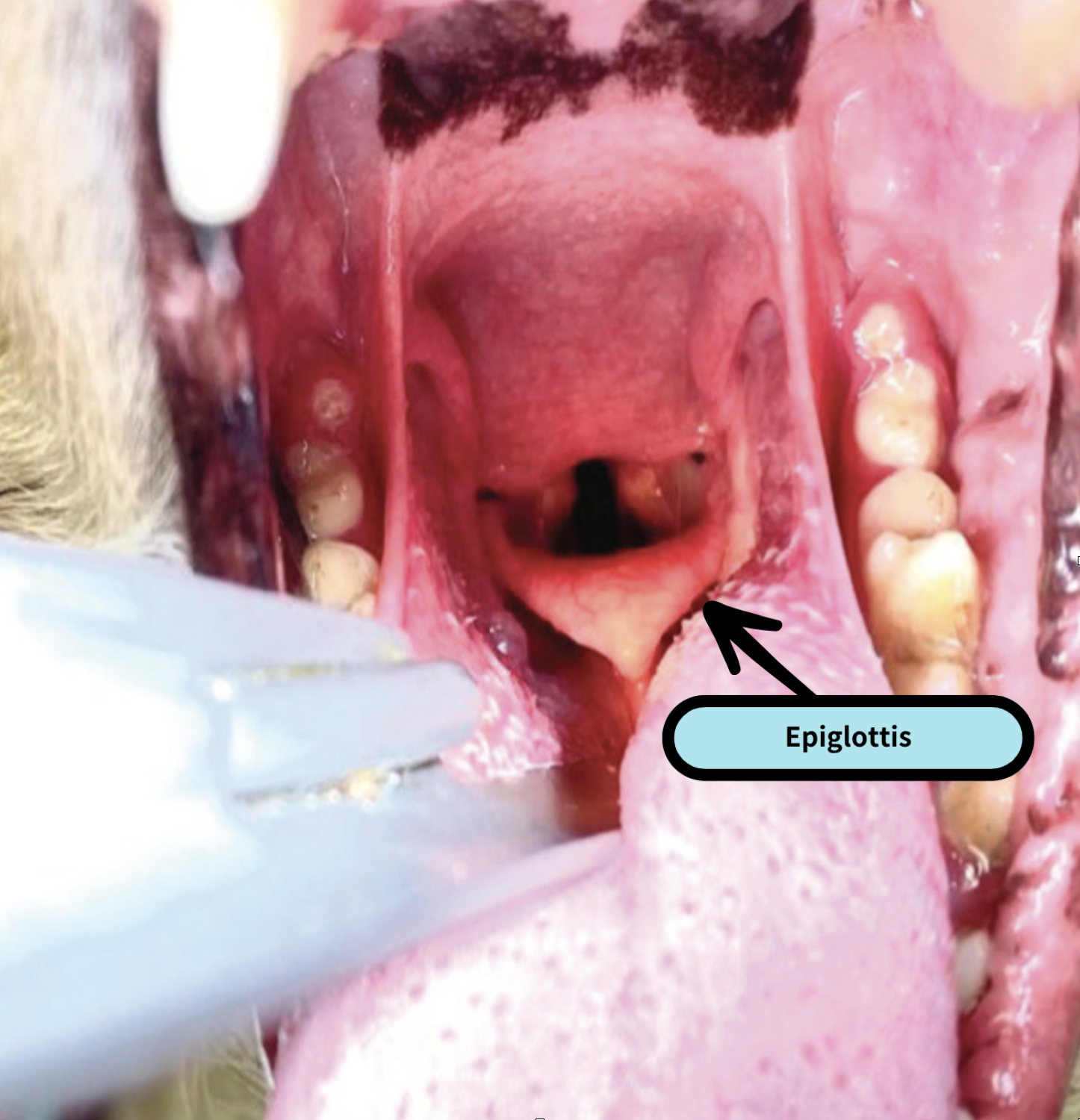

使用喉鏡有助於可視化會厭(Epiglottis),特別適合初學者,但喉鏡切勿放得太入而直接壓到會厭,應壓舌根使會厭自然下垂。

而喵喵插喉時需於喉部塗抹局部麻醉劑,以減少咽喉痙攣(Laryngeal Spasms)風險。塗抹後需等待生效。若真的發生咽喉痙攣,患者會無法張開喉部呼吸,是緊急情況,必需立即由獸醫接手。

第五步:固定ETT

插喉後,需固定ETT,避免ETT移位:

在ETT綁上繩子,切勿阻塞充氣囊

長頭或中頭型患者,繩子通常綁於犬齒位置,繞過鼻部上方,勿過綁得過緊引起水腫

喵喵、小型及扁面品種,繩子應綁於口腔後部,繞至頭後固定

避免使用彈性繩子,因易過緊可以影響鼻部靜脈回流,建議使用無彈性材料。之後將患者連接到麻醉回路(Anaesthetic Circuit),開啟氧氣流(Oxygen Flow)。

第六步:充氣

用針筒充氣時,僅靠觸摸充氣囊是無法準確判斷充氣正確與否,兩者無直接關聯。充氣是無固定充氣量公式,因所需空氣量因患者、ETT及充氣囊而異。

先關閉麻醉回路的閥門(Valve)

先手動給予患者一次呼吸,聆聽患者呼吸時的漏氣聲

在呼吸時(以壓力不超過18–20 cmH₂O),緩慢充氣,直至聽不到氣體外洩(需靠近患者口腔聆聽)

確認ETT與氣管形成密封(Seal)後,再開啟吸入麻醉劑